Le projet Eaux-2050, porté par l’Osur (Géosciences Rennes) et le BRGM, vise à caractériser les eaux souterraines à l’échelle régionale en fonction des structures géologiques et hydrodynamiques, évaluer l’impact des changements climatiques sur leur disponibilité, et comprendre comment leur inégale répartition peut être un facteur de vulnérabilité ou d’adaptation. Depuis 2018, le Creseb porte la concertation entre les scientifiques et les territoires à l’origine de la construction de ce projet.

Table des matières

Au printemps 2018, les syndicats départementaux producteurs d’eau potable en Bretagne ont questionné le Creseb sur l’impact du changement climatique sur les ressources en eau souterraines de Bretagne. En effet, dans les régions de socle cristallin comme l’est la Bretagne, les réserves souterraines, essentielles au soutien des cours d’eau pendant les épisodes de sécheresse, sont limitées et principalement localisées dans les premiers mètres d’épaisseur des aquifères, ce qui les rend particulièrement vulnérables à la pollution et aux évolutions du climat.

Faire converger les besoins syndicats/chercheurs

Si l’augmentation des températures est clairement confirmée par l’ensemble des modèles climatiques à l’horizon 2050-2100, ces derniers projettent sur l’évolution des précipitations des tendances contrastées, soumises à de fortes incertitudes et marquées par une variabilité considérable dans les zones intermédiaires entre Europe du Nord et du Sud, là où se situe la Bretagne. De plus, ces résultats sont donnés en termes de moyennes et masquent l’information sur les extrêmes qui intéressent les gestionnaires de la ressource en eau. L’utilisation des projections de précipitations dans les modèles hydrologiques pour traiter la question de l’impact du changement climatique sur les ressources en eau pose alors des questions sur la fiabilité des résultats.

Par ailleurs, les connaissances disponibles sur les ressources en eaux souterraines sont lacunaires. Or, la caractérisation régionale de ces stocks souterrains est nécessaire pour appréhender la question de la résilience des bassins versants dans un contexte de changement climatique.

D’une question très générale sur l’effet du changement climatique sur les ressources en eau posée par les syndicats départementaux d’eau potable, les discussions entre scientifiques et les syndicats, organisées par le Creseb dans le cadre d’un groupe de travail dédié, ont permis d’aboutir à la convergence entre les besoins des syndicats et les possibilités de la recherche :

- Mieux caractériser la disponibilité en eau (pluviométrie) face à l’évolution des évènements climatiques impactant l’évapotranspiration et le bilan hydrique, à des horizons de 25 à 100 ans sur la région Bretagne, afin d’identifier les situations à risque du point de vue de la gestion de l’eau : Projet DEMOCLIM

- Mieux caractériser la ressource, en s’intéressant aux ressources en eau souterraine de proche subsurface qui assurent des stocks et une alimentation pérenne dans l’année mais qui sont en prise directe avec le forçage climatique et donc particulièrement vulnérables à ses évolutions : Projet EAUX 2050 (Stage de Master de Pierre Laluet, suivi de la Thèse de doctorat de Nicolas Cornette)

Privilégier une approche par les eaux souterraines

L’approche sur les eaux souterraines permet de s’affranchir au moins partiellement, et dans un premier temps, des incertitudes identifiées sur les paramètres climatiques et de combler des lacunes de connaissances sur le fonctionnement du milieu souterrain. Pour autant, cette approche nécessite de mieux caractériser les eaux souterraines à l’échelle régionale en fonction des structures géologiques et hydrodynamiques, d’évaluer l’impact des changements climatiques sur leur disponibilité et de comprendre comment leur inégale répartition peut être un facteur de vulnérabilité ou d’adaptation.

Analyse des récessions

Le travail effectué par Pierre Laluet, lors de son stage de master à l’UMR Géosciences à l’université de Rennes 1 en 2019, a permis d’aboutir à l’élaboration d’une première méthodologie pour caractériser les propriétés hydrauliques (estimation des stocks et de leur vitesse de transfert) à l’échelle des bassins versants. Pour cela, il s’est appuyé sur le travail de toute une communauté scientifique qui s’attache à essayer de comprendre et décrire l’hydrologie des bassins versants en analysant les courbes de récessions de ces derniers. La récession correspond à la période de décrue d’un cours d’eau, puis de tarissement quand le cours d’eau n’est plus alimenté que par la vidange des réservoirs souterrains. Le débit de base, et donc l’apport souterrain à la rivière, a été étudié à travers des analyses de récession réalisées sur 9 bassins versants bretons ayant des géologies différentes et disposant de mesures de débit. L’analyse des récessions a ainsi permis de caractériser les propriétés hydrauliques de ces bassins versants.

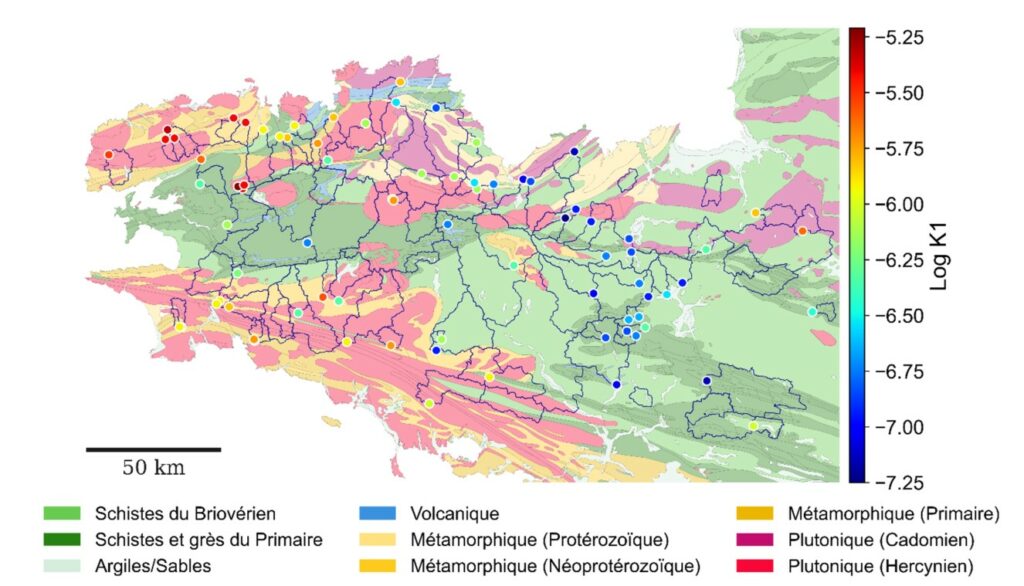

L’analyse des étiages des bassins versants a été approfondie au cours de la thèse EAUX-2050 réalisée par Nicolas Cornette (Université de Rennes1 – BRGM) et financée par la Région Bretagne et le BRGM (2019-2022). Ainsi, les propriétés hydrauliques de 106 bassins versants, localisés en Bretagne, ont été caractérisées par l’analyse des récessions précédemment décrite. Afin de tester l’hypothèse d’un contrôle géologique des propriétés hydrauliques, les résultats des analyses ont été mises en relation avec une carte géologique régionale. Néanmoins, les analyses des récessions ne permettant pas d’isoler l’influence individuelle du climat, de la géologie et de la géomorphologie, il n’a pas été possible de conclure. Par ailleurs l’analyse des récessions n’intègre pas les écoulements rapides engendrés par l’affleurement des nappes en surface, processus hydrologique important en Bretagne, ce qui a pour conséquence de créer un biais sur l’estimation des propriétés hydrauliques des milieux souterrains.

Utilisation d’un modèle numérique

Afin d’accéder directement au contrôle géologique des propriétés hydrauliques, tout en intégrant les processus hydrologiques dominants s’exerçant dans les zones de socle cristallin, les travaux de N. Cornette se sont alors focalisés sur l’utilisation d’un modèle numérique. Cette approche méthodologique permet de mieux qualifier le milieu souterrain et de comprendre son fonctionnement dans le soutien des étiages pour les zones de socle.

L’utilisation d’un modèle numérique a notamment permis de tester l’hypothèse d’une influence de l’hétérogénéité des propriétés hydrauliques sur la dynamique temporelle des étiages. Cette hétérogénéité s’exerce par l’alternance spatiale et temporelle à la fois d’écoulements rapides, liés à l’affleurement de la nappe à la surface quand le sol est saturé en eau, et d’écoulements plus lents, liés à la dynamique de vidange de la nappe. La prise en compte de l’hétérogénéité des propriétés hydrauliques dans les modèles hydrologiques permet d’améliorer significativement la représentation des bas débits, essentiel pour anticiper l’évolution de la ressource à l’horizon 2050-2100.

Le développement méthodologique a fait l’objet de la rédaction d’un rapport intermédiaire puis d’une publication scientifique dans la revue internationale Journal of Hydrology (Cornette et al., 2022).

Confrontation propriétés hydrauliques /géologie

Les paramètres hydrauliques ont par la suite été estimés sur 79 bassins versants bretons dans le but d’établir une relation de ces propriétés avec une carte géologique de la Bretagne. En effet, si une partie non négligeable de la Bretagne est couverte par les stations hydrographiques, certaines portions du territoire, comme les bassins versants côtiers, ne sont pas instrumentées. Pour anticiper l’évolution des ressources sur ces bassins versants non jaugés, une stratégie de transposition des connaissances, acquises sur les bassins versants jaugés, est nécessaire.

Les bassins versants localisés majoritairement sur des socles granitiques montrent des meilleures capacités de stockage en eau et, par conséquent, un soutien des étiages suffisant pendant les événements de sécheresse. A l’inverse, lorsque les bassins versants sont situés sur des formations géologiques comme les schistes, les propriétés hydrauliques sont peu développées, à l’origine des problématiques de gestion de la ressource lorsque les étiages sont prolongés et intenses.

Modéliser l’évolution des débits des bassins versants

Les projections d’évolution du climat à l’horizon 2050-2100 nous informent d’une tendance à une reprise plus tardive de la recharge à la fin de l’été, amplifiant le risque de sécheresse. Ce scénario a été testé sur deux bassins versants représentatifs de la disparité régionale sur le fonctionnement hydrologique des bassins versants observé en Bretagne : l’Arguenon (schiste) et le Nançon (granite). L’impact d’un décalage de la recharge sur l’évolution des étiages a été quantifié à partir de deux indicateurs fréquemment utilisés en hydrologie. Ces indicateurs quantifient l’évolution de la sévérité et de la durée des étiages.

Les travaux de modélisation indiquent des tendances contrastées entre les deux bassins versants. Sur l’Arguenon, les valeurs les plus basses des débits à l’étiage diminuent de 15% (à l’horizon 2050) jusqu’à 20% (à l’horizon 2100). Cette intensification de la sévérité des étiages est également marquée par un nombre de jours de sécheresse plus important, signifiant des étiages plus longs. La dynamique des débits étant fortement reliée à celle de la recharge sur cette typologie de bassins versants (schiste), la diminution importante des débits extrêmes s’explique par des réserves souterraines plus faibles.

Sur le Nançon, les simulations des débits n’indiquent pas d’évolution significative de la sévérité et de la durée des étiages. Ce bassin a une contribution souterraine plus importante et ne réagit pas directement après des événements de recharge. En période d’étiage, la dynamique hydrologique dépend des variations de stock, qui ne sont pas épuisés à la fin de l’année hydrologique. Par conséquent, ce bassin montre des capacités de résilience à des événements extrêmes par la constitution de réserves suffisantes et mobilisables.

Perspectives opérationnelles

La région Bretagne, le CNRS et le BRGM poursuivent la valorisation des résultats de ces travaux au travers du projet CYDRE (Cycle hYdrologique, Disponibilité de la Ressource), qui débute en mai 2023 pour 18 mois. L’objectif général de ce projet est d’utiliser les résultats de modélisation issus de la thèse Eaux 2050 sur la caractérisation des eaux de proches subsurface pour fournir des tendances saisonnières de l’évolution des débits à l’échelle de la Bretagne. Ce projet devrait ainsi permettre de livrer les éléments nécessaires à la compréhension locale du cycle de l’eau sur 80 BV bretons, de proposer un cadre d’analyse homogène à l’échelle régionale sur l’évolution des ressources et de développer un outil numérique simple et opérationnel permettant aux gestionnaires de bassins versants de générer des tendances saisonnières de l’évolution des débits à partir de données observables.

Les livrables disponibles

Temps d’échanges autour du projet

Dans le cadre de projet EAUX 2050, la cellule d’animation du Creseb s’est impliquée dans l’encadrement des travaux de stage et de thèse d’une part, au travers de la relation entre l’équipe de recherche et les acteurs de terrain (syndicats départementaux d’eau potable, équipes des premiers sites étudiés) et d’autre part, au travers de la relation entre l’équipe de recherche en hydrogéologie (noyau d’encadrement de la thèse) et les équipes intervenant dans le champ de la climatologie (voir Projet DEMOCLIM).

Le Creseb œuvre aussi à la diffusion des résultats et à leur appropriation par les territoires :

- Présentation lors du GT Ressource en eau et Changement climatique animé par le Creseb en Avril 2023.

- Présentations lors des séminaires “Sciences et décisions publiques” aux CGLE 2021 et 2023.

Ressources complémentaires

Depuis 2016, le Creseb est interpellé sur la question de la gestion quantitative de la ressource en eau en lien avec le changement climatique.

Le Creseb accompagne des projets de recherche sur cette thématique, organise régulièrement des journées d’échanges avec les scientifiques et les acteurs de la gestion intégrée de l’eau. De nombreuses ressources documentaires sont également référencées sur son site.